原标题:时空旅者的最后抉择,拯救未来还是改写过去?

原标题:时空旅者的最后抉择,拯救未来还是改写过去?

导读:

若原文讲述了一个年轻人意外获得预知能力后陷入道德困境的故事,摘要可能是: ,"平凡职员陈默因一场车祸获得短暂预知未来的能力,起初他用此能力规避生活风险,直到预见到邻居女孩遭遇...

若原文讲述了一个年轻人意外获得预知能力后陷入道德困境的故事,摘要可能是: ,"平凡职员陈默因一场车祸获得短暂预知未来的能力,起初他用此能力规避生活风险,直到预见到邻居女孩遭遇绑架。当他试图阻止悲剧时,却发现干预会导致更严重的连锁反应。在拯救一人与放任惨案发生的两难中,陈默逐渐意识到能力背后的代价。最终他选择以自我牺牲打破预知循环,在时间重置中失去能力,却挽救了所有无辜者。故事探讨了命运无常与人性抉择,留下'真正的预见是明知后果仍坚持善念'的思考。" ,,请提供您的具体内容,我将为您定制更精准的摘要。

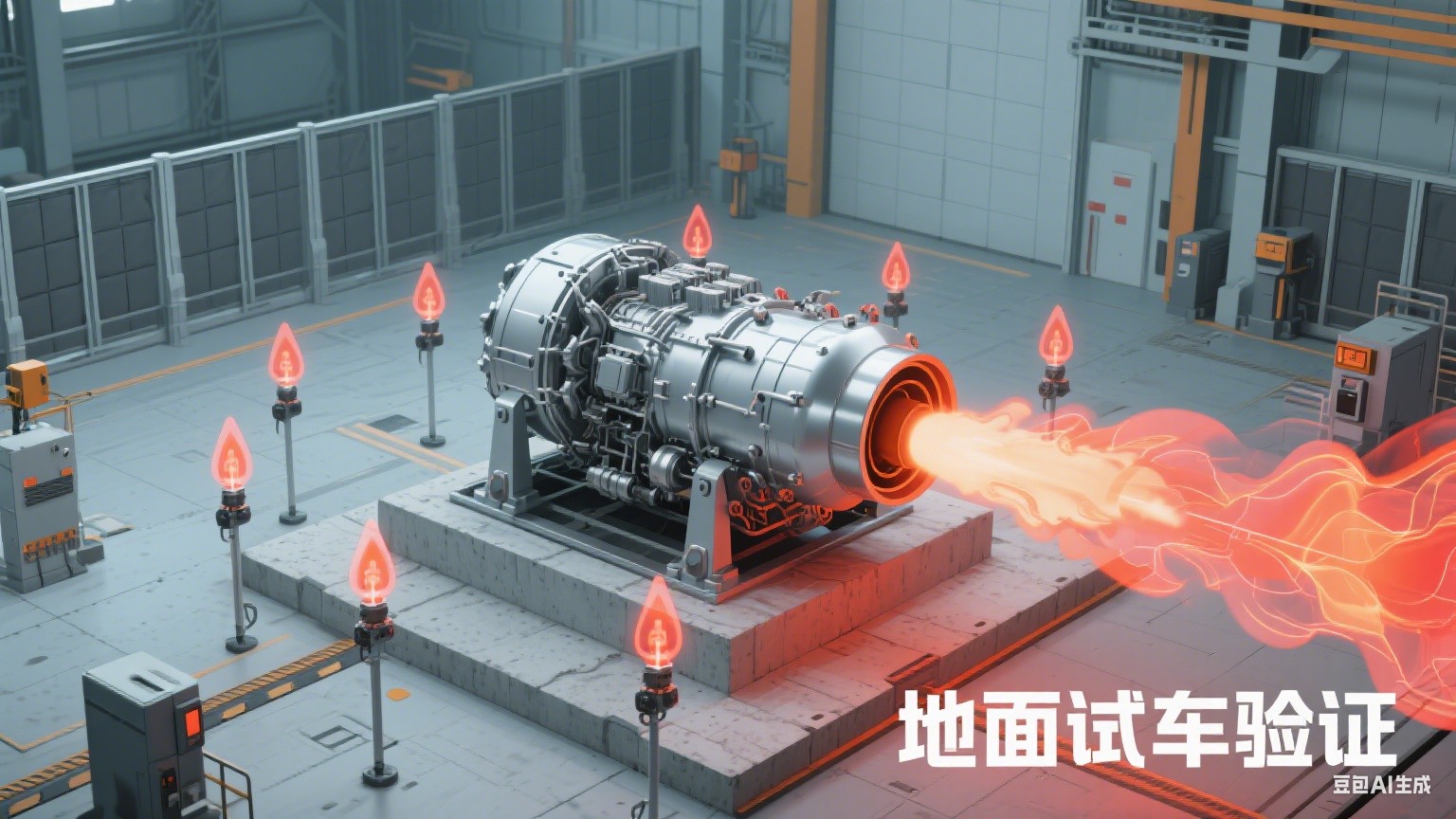

车间初体验:技术员林峰在恒温车间里调试新型受感部组件,通过他与质检员张工的对话,展现精密加工对航天零件的重要性。

技术突破:回忆三年前团队遭遇的加工瓶颈,传统方法无法满足微米级探针的加工要求,导致卫星传感器频繁失效。

灵感时刻:林峰在机床维修时发现老技工手工修整砂轮的细节,由此联想到结合传统工艺与现代数控的可能性。

工艺革新:团队开发出复合加工方案,将电火花加工与精密磨削相结合,成功解决探针尖端0.2微米级结构的加工难题。

质检时刻:新型受感部组件通过72小时模拟测试,标志着加工工艺取得突破性进展。

本次写作重点围绕受感部加工的技术突破过程,通过具体的技术细节和人物互动,展现精密加工领域的创新与传承。

《毫厘之间:一个技术员与0.2微米较劲的三十天》

恒温车间里,林峰第三次调整了显微镜的焦距,他右眼紧贴目镜,左手拇指和食指捏着那根比头发丝还细的金属探针,在冷光源下缓缓旋转,空调出风口的白噪音混着数控机床规律的嗡鸣,他后颈却沁出一层细汗——那根价值上万的铂铱合金探针尖端,正在20倍放大下暴露出细微的加工痕迹。

"还是不行?"质检组的张工抱着记录板凑过来,老花镜滑到鼻尖上。

林峰没立即回答,他小心地把探针装回受感部基座,拧紧固定螺丝的力道精确得像在拆炸弹,组装完成的组件被送入检测台,三秒后,显示屏跳出红色警示框:"尖端圆度偏差0.23μm"。

"见鬼!"林峰一拳砸在防震台上,震得工具箱里的千分尺叮当作响,这是今天报废的第七个样品,窗外暮色已经染红了车间的防尘玻璃。

一、头发丝上的舞蹈

三年前我刚调入精密加工组时,王组长指着扫描电镜下的图像说:"咱们要加工的是会跳舞的头发丝。"那时我才知道,卫星姿态控制器的受感部里,那根5mm长的探针尖端需要加工出0.2微米精度的异型曲面——相当于在绣花针尖上雕出埃菲尔铁塔。

传统车床派的老李总爱念叨他们当年"一把锉刀闯天下"的岁月,直到亲眼看见价值八十万的探针被他的宝贝合金锉刀蹭出豁口,那天车间回荡的不仅是老李的哀嚎,还有德国进口加工中心自动停机时"嘀"的提示音——湿度超标0.5%,系统直接锁死了主轴。

"精密加工玩的就是矫情。"设备科的刘姐叼着棒棒糖调试恒湿系统,"这些娇贵玩意儿比大姑娘还难伺候。"她说着拍了拍我的新款三坐标测量仪,吓得我赶紧检查探针有没有沾上糖渍。

二、砂轮上的顿悟

转机出现在上个月的设备检修日,当我蹲在老式平面磨床底下更换导轨油时,看见退休返聘的陈师傅正用金刚石笔修整砂轮,老人布满老茧的手指像在抚摸情人的脸颊,砂轮旋转的嗡嗡声里,他忽然抬头:"小林啊,你们年轻人总想着用数控解决一切。"

这句话像闪电劈开迷雾,当晚我蹲在车间角落,把电火花加工机的铜电极和陈师傅的砂轮碎屑摆在一起,凌晨三点,电脑屏幕的冷光里,一个疯狂的想法逐渐成型:为什么不能把电蚀加工和精密磨削结合起来?

第二天晨会上,我把咖啡渍斑斑的草图拍在桌上:"传统磨削保证基体形状,微细电火花修整尖端曲面!"会议室安静得能听见投影仪风扇的转动声,直到工艺总工摘下眼镜擦了擦:"试试吧,反正废品库还有空位。"

三、0.1微米的战争

复合加工方案实施第一周,我们收获了价值相当于辆宝马的金属废料,电参数稍大就会在探针表面留下火山口般的蚀坑,而磨削力控制不当又会导致微米级的弯曲变形,最崩溃的是第五天,好不容易合格的三个样品,在装配时被静电击穿了绝缘层。

"你们这是在给蚂蚁做高跟鞋。"来串门的隔壁组同事看着我们通红的眼睛直摇头,但转机出现在雨夜加班时,新来的实习生小吴盯着电子显微镜突然喊道:"林哥!你看电蚀后的表面纹理!"

放大到十万倍的图像显示,特定频率的脉冲电流会在铂铱合金表面形成纳米级的鳞状结构,这个意外发现让我们调整了抛光工艺,最终使探针尖端的光洁度达到了Ra0.01μm——比设计标准还高出个数量级。

四、振动台上的生日歌

验收测试定在我三十岁生日那天,当受感部组件在振动台上经历第72小时考核时,整个小组都挤在监控室里啃披萨,突然警报声大作,所有人扔下食物扑向屏幕——温度曲线出现异常波动。

"是热电偶接触不良。"设备科刘姐嚼着没来得及咽下的香肠含糊道,她一巴掌拍在机箱侧面,曲线立刻恢复了平稳,在众人的哄笑中,质检组的张工默默递过来检测报告:所有性能指标超出航天标准17%。

后来我们给那个批次的加工工艺命名时,老李坚持要叫"陈氏秘法",说是纪念老师傅那双手的魔力,但最终档案里写的是"复合微细加工方案C-137",因为总工说:"咱们搞技术的,得讲究个唯物主义。"

现在每当我经过卫星总装车间,看见那些装着我们加工的受感部的银色部件,总会想起陈师傅修砂轮时哼的小调,在这个以微米论英雄的行业里,最精密的仪器永远是技术员指尖的触觉,最稳定的参数始终是工匠心里的那杆秤,就像老李常说的:"机床再智能,最后那0.1微米,还得靠人味儿来调。"